11 Gründe, warum Du das Haus der Geschichte besuchen solltest

Wichtiger Hinweis: Die Dauerausstellung “Unsere Geschichte. Deutschland seit 1945” wird aktuell umgebaut und ist voraussichtlich erst Ende 2025 wieder für Besucher freigegeben. Dafür hat die Ausstellung “Nach Hitler - Die deutsche Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus” begonnen. Der Artikel weiter unten bleibt dennoch als Bezugsquelle auf dieser Seite abrufbar.

Ein Schlachtschiff deutscher Museen

Schon beim Ausstieg an der U-Bahnhaltestelle Heussallee spürt man seine Präsenz: Man ist noch nicht einmal zum Tageslicht hinaufgestiegen, da begegnet den Passanten bereits ein ganzer Gang voller historischer Exponate. Fahrzeuge, Bilder, Objekte aus einer scheinbar längst vergangenen Zeit. Der Keller des Bonner Hauses der Geschichte reicht bis weit in den Untergrund. Auf mehreren Ebenen beherbergt dieses Museum insgesamt rund 7.000 Einzelstücke auf 4.000 m² Fläche. Aus einem schier unerschöpflichen Fundus versammeln sich dort die stummen Zeugen der deutschen Nachkriegsgeschichte, welche, bei näherer Betrachtung, sich als gar nicht so stumm herausstellen.

Zu Besuch in der "Bonner Republik"

Dabei liegt der Schwerpunkt nicht alleine bei Bonn. Sehenswürdigkeiten mit landesweiter und internationaler Bedeutung sind mit akribischer Mühe und Sorgfalt zeitgeschichtlich und thematisch in den Ausstellungen arrangiert, um den Besuchern Einblicke zu geben und Dialoge zu fördern. Im Folgenden schauen wir noch genauer hin und finden 11 gute Gründe dafür, was das Haus der Geschichte besonders macht und warum es sich konkret lohnt, ihm mindestens einen Besuch abzustatten.

1. Die Dauerausstellung zur Nachkriegszeit

-

(v.l.n.r.)

Bild 1: © Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland https://www.hdg.de/fileadmin/bilder/01-Bonn/Ausstellungen/HdG_Wegweiser_deutsch.pdf

Bild 2: © Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland https://audio.hdg.de/hausdergeschichte/bilder/Audioguide_2_Flaggen_Exponat2.jpg

Bild 3: © Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland https://audio.hdg.de/hausdergeschichte/bilder/Audioguide_3_Schwarzer_Kubus_hoch.jpg

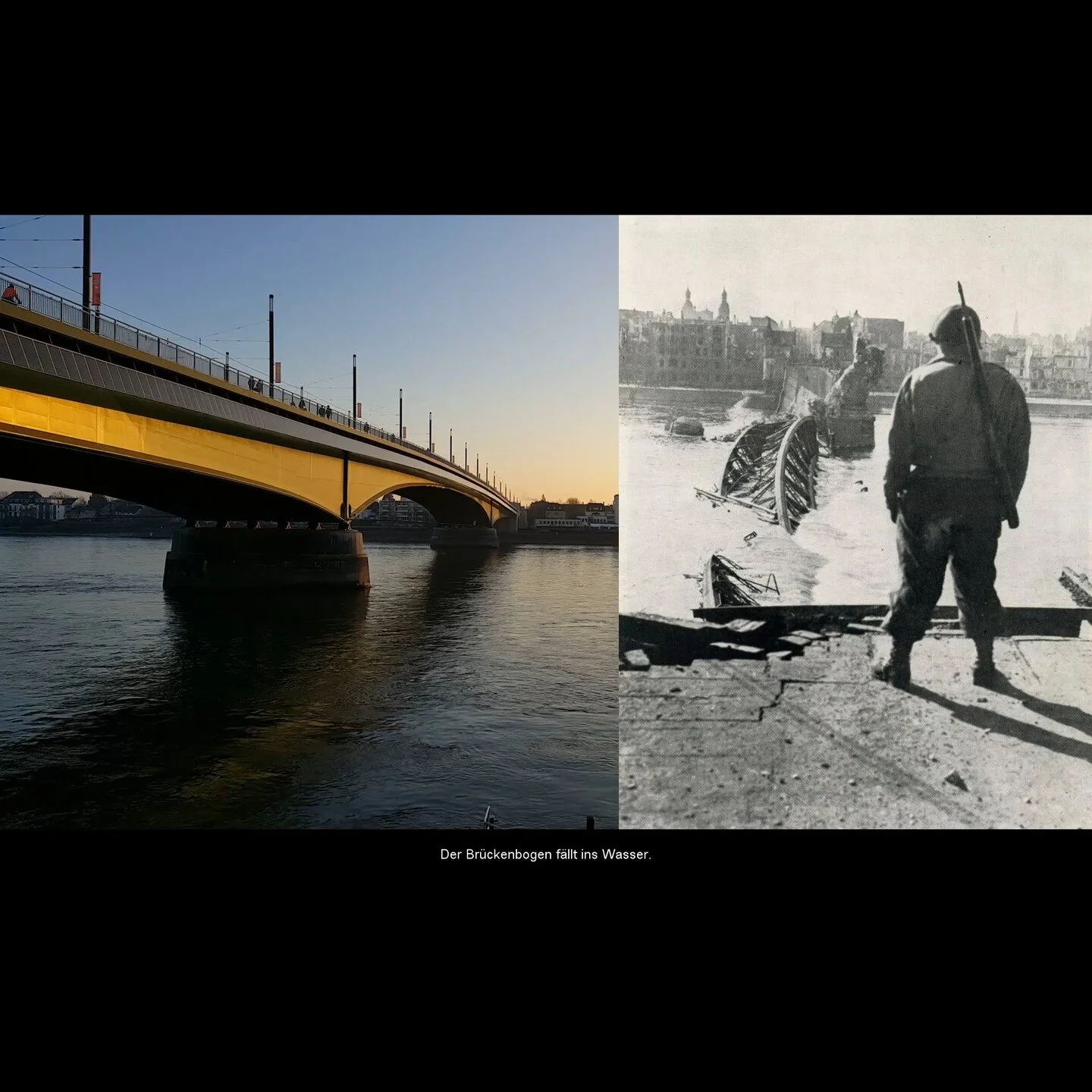

Ein Land in Trümmern

Bereits der erste Eindruck der Dauerausstellung zeigt, wie hoch der selbst gesetzte Anspruch ist, ihren zeitlichen Startschuss für die Besucher angemessen zu repräsentieren. Auf Bildschirmen flimmern Aufnahmen, welche US-Soldaten unmittelbar nach Ende des Zweiten Weltkrieges drehten und das besiegte Land in Trümmern zeigen. Ein repräsentativer Trümmerhaufen aus Ziegelsteinen, Alltags- und Kriegsgegenständen sowie ein offener amerikanischer Militärjeep stehen symbolisch im Eingangsbereich, um die damalige Alltagssituation der Menschen abzubilden.

Not macht erfinderisch

Die Siegermächte haben nun das Sagen und als sich diese zu einer Parade ankündigen, obliegt es der Bevölkerung, für eine angemessene Beflaggung ihrer intakt gebliebenen Straßenzüge zu sorgen. Aufgrund des allgemein vorherrschenden Materialmangels entstanden so notdürftig gestaltete Flaggen, die bei näherer Betrachtung äußerst unkonventionell wirken.

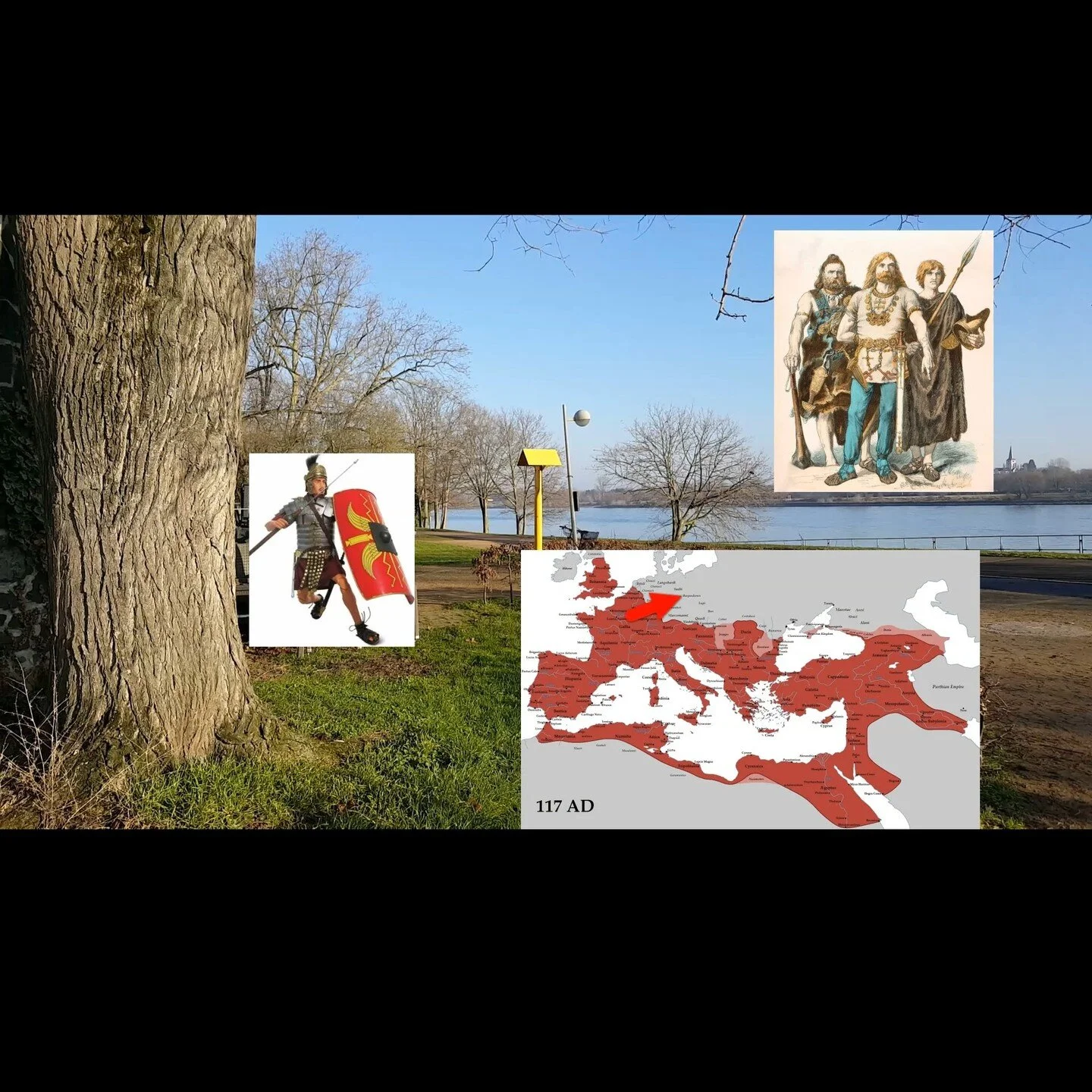

Das Rheinland wird nach Kriegsende Teil der Britischen Besatzungszone

Aufbruch mit schwerem Erbe

Ein Faksimile der bedingungslosen Kapitulation Nazideutschlands durch Wilhelm Keitel liest sich in einer Vitrine. Außerdem verweist ein typischer Blindgänger auf die Folgen des Krieges bis in die Gegenwart, denn bis heute finden sich bei Bauarbeiten einst abgeworfene Bomben, die nicht detonierten und deshalb oft kontrolliert gesprengt werden müssen.

Die Verbrechen des Regimes werden in einem schwarzen Kubus dargestellt, in welchem nicht nur explizite Bilder aus den damaligen Lagern, sondern auch die Namen bekannt gewordener Opfer in einer Endlosschleife zu sehen sind. Es zeigt sich, wie schwierig die Ausgangssituation für das Nachkriegsdeutschland tatsächlich gewesen ist.

Die (West-) deutsche Nachkriegsgeschichte

Aller Anfang ist schwer. Doch meistens nur der Anfang. Denn die Ausstellung folgt dem zeitlichen Verlauf kontinuierlich und stellt anschließend die politische, wirtschaftliche und kulturelle Entwicklung der folgenden Jahrzehnte vor. Nach der Gründung zweier deutscher Staaten und ihrer unterschiedlichen Gesellschaftssysteme legt das Haus der Geschichte Bonns einen Schwerpunkt auf Westdeutschland. Dies ist auch damit begründbar, dass das Leipziger Haus der Geschichte sich ausschließlich mit der Deutschen Demokratischen Republik befasst. So erfährt man im Wesentlichen von der ➤“Bonner Republik” mit ihrem Beginn der 50er, dem Wirtschaftswunder der 60er, dessen globale Verschiebungen der 70er, seiner kritischen Auseinandersetzung der 80er und dem wiedervereinigten Deutschland ab den 90er Jahren, ehe man mit der Bildung der Europäischen Union und dem internationalen Terrorismus sowie der Flüchtlingskrise neue globale Herausforderungen thematisiert.

Wie lange dauert ein Besuch im Haus der Geschichte?

Angesichts dieser vielen Jahrzehnte stellt sich die Frage, wie viel Zeit man für die Ausstellung aufwenden oder zumindest einplanen könnte, müsste, sollte. Dies auch hängt davon ab, ob man sie sich selbst erschließt oder sich einmal von einer Begleitung zeigen lässt. Wollte man sie alleine durchschreiten, dann würde man ihren dritten Stock, die Gegenwart, wohl erst nach ca. drei Stunden erreichen, da man unterwegs vielerorts von Exponaten vereinnahmt wird, von denen sich loszureißen schwerfällt. Steht einem so viel Zeit zur Verfügung, dann darf man Geschichte getrost genießen. Andernfalls empfähle sich eine 90-minütige Führung. Danach weiß man nicht nur, was wo zu finden ist, sondern kennt auch die Konzeption der Ausstellung.

2. Das geschichtsträchtige Regierungsviertel

-

(v.l.n.r.)

Bild 1: User: “StagiaireMGIMO” https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c4/Villa_Hammerschmidt_-_Frontansicht.jpg

Bild 2: User: “Wolkenkratzer” https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e5/Kanzlerbungalow2.jpg

Bild 3: User: “Leit” https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c4/Palais_Schaumburg.JPG

Bild 4: User: “Axel Kirch” https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/68/Bonn-marriott-fernsicht-06.jpg

Bild 5: Eigene Aufnahme

Bild 6: Eigene Aufnahme

Der Kern der Bonner Republik

Die Slideshow zeigt die baulichen Highlights des ehemaligen Regierungsviertels: Die Villa Hammerschmidt in ihrer Funktion als zweiter Amts- und Wohnsitz des Bundespräsidenten. Der Kanzlerbungalow, den man ausschließlich über das Haus der Geschichte besuchen kann. Das Palais Schaumburg, in dem bis 2013 über 20 Mitarbeiter noch Kanzlerin Angela Merkel zugearbeitet haben (seitdem wird es saniert und die Mitarbeiter arbeiten nun im nahe gelegenen Bundespresseamt für Bundeskanzler Olaf Scholz). Das in braun gehaltene Kanzleramt der 70er Jahre, in welchem von Helmut Schmidt bis Gerhard Schröder alle Kanzler saßen. Und schließlich die modernen Bauten mit dem Plenarsaal, und Post Tower.

Mit Museums- oder Stadtführung: Bonn als Tagesausflug

Der besondere Charme der Museumsmeile besteht in der für die Stadt typischen Beschaulichkeit. So ist es logistisch gut möglich, während eines Tagesausfluges ein abwechslungsreiches kulturelles Programm zu durchlaufen mit einer kurzen südstädtischen Wanderung: Bonn bietet entlang der Adenauerallee nicht nur das Haus der Geschichte, sondern auch die einstige Infrastruktur der “Bonner Republik”, für die das Haus der Geschichte teilweise exklusive Begleitungen anbietet. Folglich böte sich beispielhaft an, das ehemalige Regierungsviertel zunächst abzuschreiten mit einem Stadtführung: ➤Bonn als Regierungssitz mit seinen Bauten wird so äußerlich ersichtlich. Und anschließend die dazugehörigen Exponate im Haus der Geschichte anzusteuern. Vom Bundesbüdchen bis zum Museum sind es nur wenige Minuten zu Fuß.

3. Faszinierende Originale

Was kann man alles im Haus der Geschichte sehen?

-

(v.l.n.r.)

Bild 1: © Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland https://www.hdg.de/fileadmin/bilder/01-Bonn/Ausstellungen/HdG_Wegweiser_deutsch.pdf

Bild 2: © Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschlandhttps://www.hdg.de/fileadmin/bilder/01-Bonn/Ausstellungen/HdG_Wegweiser_deutsch.pdf

Bild 3: © Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland https://www.hdg.de/fileadmin/bilder/01-Bonn/Ausstellungen/HdG_Wegweiser_deutsch.pdf

Bild 4: © Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland https://www.hdg.de/fileadmin/bilder/01-Bonn/Ausstellungen/HdG_Wegweiser_deutsch.pdf

Bild 5: © Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland https://www.hdg.de/fileadmin/bilder/01-Bonn/Ausstellungen/HdG_Wegweiser_deutsch.pdf

Was jedem Museum einzigartigen Charakter verleiht, sind seine Objekte. Doch von denen gibt es ja viele. Besonderen Zauber strahlen Originalobjekte aus. Jene Gegenstände, Dokumente, Fotos und Filme, die tatsächlich eine physische Rolle in der Geschichte gespielt haben und ein breites Publikum häufig auf Anhieb wiedererkennt. Diese Originale sind es, welche die Menschen in ihren Bann ziehen und zu welchen fast jeder einen Bezug, eine Perspektive hat. Wie unterschiedlich deren Interpretationen ausfallen können, merkt man im persönlichen Gespräch häufig recht schnell und an den unterschiedlichsten Sehenswürdigkeiten. Bonn als geschichtsträchtiger Ort löst überdies umso mehr verschiedene Assoziationen aus.

Objekte sprechen aus ihren Szenen

Die Originalobjekte des Hauses der Geschichte reichen vom Dienstwagen Adenauers im Tiefgeschoss über den Spickzettel Jens Lehmanns bei der WM 2006 bis hin zu einem originalen Stahlträger des World Trade Centers, das 2001 einem Terroranschlag zum Opfer fiel. Sie stehen in Vitrinen, frei oder an Wänden und artikulieren sich aus ihrer jeweiligen Szene heraus, aus der sie über ihre Bezüge zueinander zusätzliche Bedeutung erhalten und transportieren.

Inszenierung als Gesprächsangebot

Insoweit wird hier Geschichte also tatsächlich "inszeniert". Allerdings kommt eine Ausstellung ohne jegliche Sinnsetzungen schlicht nicht aus und deshalb sind Szenen für die Besucher offensichtlich als solche konfiguriert, um ihnen als Gedankenanstoß oder Gesprächsangebot bestimmter Themen zu dienen.

Wenn ein Teil mehr ist als sein Ganzes

Die Originale fungieren als materialisierte Symbole der Vergangenheit und repräsentieren exemplarisch ganze Themenkomplexe: Sei es die Bestuhlung des ersten Bundestages als Aufbruchssymbol einer neuen Republik, der T-34-Panzer als Symbol für die militärische Unterwerfung des Volksaufstandes 1953, Mauersteine als Symbole der SED-Verbrechen, das Mondgestein oder der Serviceroboter als Symbole moderner Technologie, die am Reichstag nach der Wiedervereinigung symbolisch gehisste Flagge oder das Boot als symbolisches Vehikel der Flüchtlingskrise.

Darf man die Objekte fotografieren?

Fotografieren im Haus der Geschichte ist generell erlaubt. Jedoch mit der Einschränkung, dass es ohne Blitz geschehen soll. Das Museum ist nämlich primär ein Tageslichtmuseum. Dies bedeutet, dass Tageslicht auf architektonisch geordnete Weise durch die Ausstellungsräume eingelassen wird, ohne jedoch die Exponate durch zu intensive Sonneneinstrahlung zu gefährden. So stehen manche Bereiche in “schummrigen” Lichtverhältnissen, während andere frei und in “direkterem” Sonnenlicht positioniert sind. Kurzum: Sogar über die Aussetzung der Objekte gegenüber natürlichen und technisch erzeugten Lichtverhältnissen hat man sich umfangreich Gedanken gemacht. Blitzlicht ist dabei grundsätzlich nicht erlaubt.

4. Eine besondere Zielgruppe: Der Mensch

-

Bild 1: © Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland https://audio.hdg.de/hausdergeschichte/bilder/134_exponat_lang.jpg

Zeit-Geschichte ist die Geschichte der Zeit-Zeugen. Mit anderen Worten: Es handelt sich um diejenige Geschichte, die von noch lebenden Menschen erlebt worden ist. Damit liegt es in der Natur der Sache, dass sich der Ausgangspunkt der Dauerausstellung stets weiter in die Zukunft verschiebt. So wird alle fünf Jahre diese komplett neu zusammengestellt und erweitert. Beispielsweise wird der Junge auf dem Foto, dessen einzige Habseligkeit während seiner Flucht ein grauer Spielzeugelefant war, ebenfalls ein Zeitzeuge, der im Haus der Geschichte für viele kommende Jahrzehnte einen Platz einnehmen wird. So entsteht Geschichte aus einzelnen Geschichten, die menschlich in ihrem Ursprung und für die Zielgruppe Mensch aufbereitet sind.

5. Man wird selbst zum Historiker, ohne es zu merken

-

(v.l.n.r.)

Bild 1: © Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland https://www.hdg.de/fileadmin/bilder/01-Bonn/Ausstellungen/HdG_Wegweiser_deutsch.pdf

Bild 2: © Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland https://www.hdg.de/fileadmin/bilder/01-Bonn/Ausstellungen/HdG_Wegweiser_deutsch.pdf

Themenwahl & -vertiefung nach persönlichem Belieben

Bewegt man sich durch die Ausstellung, dann hat es den Anschein, als bewege man sich in der Psyche des kollektiven Unbewussten. Das erste, was stets an die Oberfläche des Bewusstseins dringt, sind die Großeindrücke, welche häufig emotional aufgeladen sind. Hinter ihnen ververgen sich diejenigen Themen, die nachhaltigen Eindruck hinterlassen und von Historikern wahrgenommen und beschrieben worden sind. Folgt man dieser menschlichen Mechanik des Erlebens, dann gelangt man immerzu vom Großeindruck hin zu einem Thema und dazugehörigen Objekten. In diesem menschengemachten Gefüge aus Raum und Zeit liest man auf einmal selbst die Spuren der Zeit, wertet Quellen aus und fügt gedanklich all diese Bausteine zu einem großen Ganzen zusammen. Man wird zum Historiker.

Das Gegenteil vom Elfenbeinturm

Indem die Stiftung im Hintergrund im Rahmen eines groß angelegten Dauerprojekts mit dem Kuratorium, wissenschaftlichen Beirat und einem Arbeitskreis gesellschaftlicher Gruppen verschiedene Gremien zusammenbringt entsteht eine fließende Vermittlung und ein Übergang vom Wissen der Fachkreise hin zur allgemeinen Bevölkerung.

Wie verhalte ich mich im Museum?

Zur grundsätzlichen Etikette in Museen gehört, dass man sich rücksichtsvoll gegenüber anderen und dem Ausstellungsinventar verhält. Zum Essen und Trinken sollte man in das Museumscafé ausweichen. Laut zu telefonieren oder lärmen ist ebenfalls zu vermeiden. Die Mitarbeiter des Hauses am Informationsschalter sowie die Aufsichten arbeiten daran, den Besuchern ein anregendes Museumserlebnis zu gewährleisten. Damit sie dieser Aufgabe gerecht werden können, sollte ihren Anweisungen Folge geleistet werden.

6. Besucher verstehen intuitiv, wie die Ausstellung aufgebaut ist

-

(v.l.n.r.)

Bild 1: © Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland https://www.hdg.de/fileadmin/bilder/01-Bonn/Ausstellungen/HdG_Wegweiser_deutsch.pdf

Bild 2: © Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland https://www.hdg.de/fileadmin/bilder/01-Bonn/Ausstellungen/HdG_Wegweiser_deutsch.pdf

Bild 3: © Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland https://www.hdg.de/fileadmin/bilder/01-Bonn/Ausstellungen/HdG_Wegweiser_deutsch.pdf

Bild 4: © Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland https://www.hdg.de/fileadmin/bilder/01-Bonn/Ausstellungen/HdG_Wegweiser_deutsch.pdf

Bild 5: © Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland https://www.hdg.de/fileadmin/bilder/01-Bonn/Ausstellungen/HdG_Wegweiser_deutsch.pdf

Bild 6: © Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland https://www.hdg.de/fileadmin/bilder/01-Bonn/Ausstellungen/HdG_Wegweiser_deutsch.pdf

Bild 7: © Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland https://www.hdg.de/fileadmin/bilder/01-Bonn/Ausstellungen/HdG_Wegweiser_deutsch.pdf

Bild 8: © Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland https://www.hdg.de/fileadmin/bilder/01-Bonn/Ausstellungen/HdG_Wegweiser_deutsch.pdf

Bild 9: © Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland https://www.hdg.de/fileadmin/bilder/01-Bonn/Ausstellungen/HdG_Wegweiser_deutsch.pdf

Bild 10: © Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland https://www.hdg.de/fileadmin/bilder/01-Bonn/Ausstellungen/HdG_Wegweiser_deutsch.pdf

Bild 11: © Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland https://www.hdg.de/fileadmin/bilder/01-Bonn/Ausstellungen/HdG_Wegweiser_deutsch.pdf

Bild 12: © Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland https://www.hdg.de/fileadmin/bilder/01-Bonn/Ausstellungen/HdG_Wegweiser_deutsch.pdf

Ein roter Faden mit vielen Schnappschüssen

Schnell hat man verstanden: Der Zeitraum ist 1945 bis heute. Der rote Faden der Ausstellung ist Politik. Ansonsten Schnappschüsse aus Wirtschaft, Alltag, Kunst und Kultur.

Von der Kunst des Ausstellens

Große Eindrücke wie Farben, Bilder und Oberflächen führen in ein Thema ein. Einzelne Objekte kristallisieren sich heraus. Doch sie stehen nicht etwa unverbunden und isoliert, sondern werfen aus ihrem Ensemble Fragen auf. Und jedes Mal stehen Texte, Klappelemente und Medienstationen zur Vertiefung bereit.

Verstehen, Schmunzeln, Überraschungen

Egal, ob man alleine seinen inneren Dialog führt oder in Begleitung: Die Facetten des menschlichen Wahrnehmens und Erlebens bereichern das Museumserlebnis und erzeugen Verstehen, Schmunzeln oder auch Überraschungsmomente.

Ein Strukturgerüst, konsequent durchgehalten

Sich selbst eine Art Programm zu setzen, wird außerdem denkbar einfach durch stets wiederkehrende Gestaltungselemente. So findet sich in den großen Kuben stets das Thema Nationalsozialismus. Die Wandgitter trennen Ost und West. Wahl- und Biografie-Stationen verleihen eine politische und menschliche Handlungsstränge.

Kein Aufbau in Stein gemeißelt

In regelmäßigen fünfjährigen Zyklen wird die Dauerausstellung neu gestaltet und erweitert, um diese lebendig, attraktiv und zeitgemäß zu halten. Dies zeigt: Geschichte ist niemals "beendet", sondern wird stets fortgeschrieben von unterschiedlichen Schreibern und um ein Vielfaches interpretiert.

7. Auf einmal lässt sich Geschichte besprechen und diskutieren

-

(v.l.n.r.)

Bild 1: © Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland https://audio.hdg.de/hausdergeschichte/bilder/105_exponat_lang.jpg

Bild 2: © Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland https://audio.hdg.de/hausdergeschichte/bilder/Audioguide_6_Stimmzettel_Quadrat.jpg

Bild 3: © Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland https://audio.hdg.de/hausdergeschichte/bilder/Audioguide_12_Westsandmaennchen_Quadrat.jpg

Bild 4: © Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland https://audio.hdg.de/hausdergeschichte/bilder/Audioguide_13_Weltall_Erde_Mensch_Exponatlang.jpg

Bild 5: © Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland https://audio.hdg.de/hausdergeschichte/bilder/Audioguide_18_LohnsteuerkarteF_quadrat.jpg

Bild 6: © Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland https://audio.hdg.de/hausdergeschichte/bilder/Audioguide_19_FernsehenOstWest_quadrat2.jpg

Bild 7: © Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland https://audio.hdg.de/hausdergeschichte/bilder/Audioguide_22_Grenzkontrolle_quadrat.jpg

Bild 8: © Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland https://audio.hdg.de/hausdergeschichte/bilder/Audioguide_27_SchabowskiZettel_quadrat.jpg

Denkanstöße als erklärtes Ziel

Steht man vor einem Objekt im Haus der Geschichte, wird schnell möglich, dieses einzuordnen zu interpretieren und zu besprechen. Genau dies entspricht dem Ziel und der Philosophie des Hauses und unter dieser Maßgabe werden Objekte ausgewählt und präsentiert.

Bewusster Austausch erwünscht

Die Objekte machen die Vergangenheit (wieder) bewusst und versetzen Museumsgänger in die Lage, ausgehend von einem exemplarischen Ausgangspunkt, das Geschehene erneut zu sehen und durch den Dialog mit anderen womöglich sogar "neu" zu sehen. Das Haus möchte Interpretationsspielräume dieser Art für alle Bevölkerungsgruppen schaffen.

Eine Gratwanderung im Deutungsüberschuss

Dabei steht der Museumsdienst stets vor der großen Herausforderung, objektiv und glaubwürdig zu bleiben und den verschiedenen Perspektiven, die sich aus einer breiten Bevölkerung ergeben gerecht zu werden.

Vermittlung zwischen Fach- und Alltagswelt

Deshalb legt der Besucherdienst großen Wert darauf, Rückmeldungen zu erhalten und so zwischen Forschern, Museologie und der Bevölkerung Brücken zu schlagen und das kollektive Bewussstein um eine historische Dimension zu erweitern.

8. Die technische Ausstattung

-

(v.l.n.r.)

Bild 1: © Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland https://www.hdg.de/fileadmin/bilder/01-Bonn/Ausstellungen/HdG_Wegweiser_deutsch.pdf

Bild 2: © Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland https://www.hdg.de/fileadmin/bilder/01-Bonn/Ausstellungen/HdG_Wegweiser_deutsch.pdf

Bild 3: © Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland https://audio.hdg.de/hausdergeschichte/bilder/Audioguide_16_Jeanshose_quadrat.jpg

Bild 4: © Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland https://audio.hdg.de/hausdergeschichte/bilder/Audioguide_23_Container_Quadrat.jpg

Bild 5: © Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland https://audio.hdg.de/hausdergeschichte/bilder/Audioguide_11_BaerJackie_quadrat.jpg

Bild und Ton, Fahrzeuge und Maschinen

Das Haus der Geschichte beinhaltet nicht nur Mediastationen mit 120 Stunden Bild- und Tonmaterial, sondern auch Fahrzeuge und Maschinen an exponierten Standorten. Die technische Umsetzung des Ausstellungskonzepts orientiert sich an modernen Erkenntnissen aus der Museumsdidaktik. Es fällt insgesamt auf, dass nicht nur monetär sondern methodisch viel in dieses Stiftungsprojekt investiert wird.

Sinnlich und sinnhaftig

Die gesamte Ausstattung des Hauses ist daraufhin ausgerichtet, über den bloßen Informationscharakter von Geschichte hinauszugehen und Information vielschichtig lebendig zu machen. So werden die Sinne mit Bildschirmen, Computerterminals und Hörstationen angesprochen, so dass man Zeitzeugen, Reportagen in Film und Ton wahrnehmen kann. Flipcharts, Schubladen, Objekte zum Klappen, Drehen und sogar Abreißen sorgen unmittelbar für Eindrücke.

"Das tritt... nach meiner... Kenntnis ist das sofort. Unverzüglich." - Zum Abreißen und Mitnehmen

Besonders erwähnenswert dabei dürfte ein Block mit abreißbaren Kopien des Notizzettels Günter Schabowskis sein, auf den dieser auf einer Pressekonferenz blickte und versehentlich die neu beschlossene Reiseregelung einen Tick zu früh für gültig erklärte und zum Ende der DDR maßgeblich beitrug. Eine Farbkopie dieses Zettels kann sich jeder Besucher von einem Block abreißen und mitnehmen:

-

Bild 1: © Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland https://www.hdg.de/lemo/img_hd/bestand/objekte/deutscheeinheit/schabowski-notizzettel_dokument_2015-01-0001_1.jpg

Was darf man im Haus nicht machen?

Die Objekte dürfen allesamt nicht angefasst werden. Auch nicht diejenigen, die im freien Raum stehen. Zum Beispiel sollte man sich nicht auf Fahrzeugen oder Maschinen abstützen oder an diese lehnen. Ausnahmen gibt es, wie den vorderen Bereich des T34-Kettenfahrzeugs, worauf man während einer Führung eventuell hingewiesen wird.

9. Der Preis: Freier Eintritt

In das Haus sowie die Dauerausstellung gelangt man kostenlos hinein. So viel zur Frage, was man in Bonn “ohne Geld” so alles machen kann. Da Studenten mit ihrem Ausweis auch über ein NRW-Ticket verfügen, stehen diesen die Straßenbahnen zur Verfügung, welche an der Station Heussallee / Museumsmeile Halt machen. Dabei handelt es sich um die Linien 16, 63, 66, 67 und 68 Richtung Bad Godesberg Stadthalle, Bad Honnef Stadtbahn und Ramersdorf.

10. Das Museumscafé

-

Bild 1: © Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland https://www.hdg.de/fileadmin/bilder/01-Bonn/Ausstellungen/HdG_Wegweiser_deutsch.pdf

Da der Eintritt in Museum und Ausstellung frei sind, könnte der Geldbeutel noch ein wenig Budget übrig haben, um im Museumscafé in der obersten Etage nach dem Ausstellungsbesuch den Ausflug bei einer Tasse Kaffee und einem Stück Kuchen ausklingen zu lassen. Schon nach der Hälfte des Ausstellungswegs erschließt sich das Café als Alternative zum Verschnaufen. Dieses ist auch mit dem Aufzug direkt zu erreichen.

11. Die Gruppenbegleiter

Wenn es schnell und kompetent sein muss

Um sich einen groben Überblick von der Ausstellung, ihrer Aufteilung und den Bereichen zu verschaffen, empfiehlt sich die Teilnahme an einer Führung. Diese finden beispielsweise regelmäßig öffentlich statt und haben den Charakter einer historisch-unterhaltsamen Haus-Wanderung. Bonn hält seit langem hohe Standards für die Einstellung offizieller Gruppenbegleiter.

Leichte Sprache ist überall willkommen

Die Gruppenbegleiter des Hauses haben dabei nicht nur umfangreiche Kenntnisse der deutschen Zeitgeschichte, sondern allesamt ein umfangreiches Auswahlverfahren durchlaufen, aus dem nur diejenigen hervorgehen, die fähig sind, komplexe historische Entwicklungen für unterschiedliche Zielgruppen anschaulich, in ➤Leichter Sprache und im Zusammenhang durch die Objekte zu kommunizieren.

Hohe Qualifikationen für Hohe Qualität

Häufig sind die Begleiter im Haus der Geschichte promovierte Historiker oder professionell ausgebildete Gästeführer. Von Begleitern wird erwartet, dass sie sich beständig weiter- und fortbilden, Fremdsprachenkenntnisse mitbringen und engen Kontakt mit den Wissenschaftlern halten, um die Brücke zur Alltagswelt der Besucher erfolgreich zu schlagen.

Die "gehobene Gebrauchsanweisung"

Ein Begleiter verschafft dabei nicht nur einen Überblick, sondern befähigt dazu, die Ausstellung anschließend selbst und mit eigenen Schwerpunkten zu erkunden. So vermittelt dieser eine Art "gehobene Gebrauchsanweisung", mit der sich das Haus auf unterschiedliche Weisen erschließen lässt. So wird ebenfalls deutlich: Diesen Ort kann man beinahe beliebig oft besuchen und jedes Mal mit einem nachhaltigen Mehrwert für das eigene Wissen und Verständnis.

Wie lange dauert ein Rundgang durch die Ausstellung?

Eine begleiteter Rundgang im Haus der Geschichte dauert normalerweise 90 Minuten. Manchmal sind die Begleiter auch so freundlich und zeigen ein paar Minuten zusätzlich Objekte, doch dies hängt unter anderem davon ab, wie viel Betrieb herrscht, ob das Interesse besteht u.v.m. Ohne Begleitung bringt man locker viele Stunden dort zu und stellt eventuell fest, dass man nun aus Zeitgründen beispielsweise das oberste Stockwerk nun gar nicht mehr schafft.

Problemloses Zuhören dank elektronischer Führungssysteme

Das Haus der Geschichte ist häufig vielbesucht, wodurch es phasenweise zu einem höheren Lärmpegel kommen kann. Dem Gruppenbegleiter kann man dennoch problemlos folgen (im doppelten Sinne). Zu Beginn einer Führung werden nämlich elektronische Ohrhörer, die "Führungssysteme" an die Gäste herausgegeben, durch die man den Begleiter stets laut genug hören kann. Prinzipiell gilt dies natürlich auch für den Audioguide, wenn man diesen via Smartphone konsultiert.

Wird man im Museum kontrolliert?

Taschen oder Rücksäcke müssen entweder verschlossen oder an der Garderobe abgegeben werden. Gegebenenfalls entscheidet dies die Einlasskontrolle.

Was ist noch zu beachten?

Gegen Ende der Führung sind die Empfangsgeräte wieder zurückgeben. Gehen Sie am besten mit dem Begleiter die kurze Wegstrecke zurück in dem Empfangsbereich, um die Rückgabe geordnet abzuwickeln.

Feedback hilft!

Indem man ins Gästebuch schreibt oder eine hauseigene Postkarte ausfüllt, um Anregungen oder Kommentare an die Verantwortlichen weiterzuleiten, hilft man mit, künftigen Besuchern ebenfalls ein Museumserlebnis zu verschaffen, an das diese sich gerne erinnern. Die Mitarbeiter geben normalerweise auch Rückmeldung zu jedem Feedback, falls man Kontaktdaten hinterlassen hat.

Fazit

Als Bundeskanzlerin Angela Merkel am 14. Juni 2019 in der Empfangshalle des Hauses der Geschichte eine Rede hielt, konstatierte sie dessen Rolle so: Als Förderung des Bewusstseins und Austauschs der vielen historischen Erinnerungen, die hier zusammenkommen und in Form von Geschicht-en erzählt werden. Als Zeitzeugenportal persönlicher Berichte, das vorbildlich Geschichte für eine breite Bevölkerung attraktiv hält.

Anders gesagt bringt die Befassung mit Geschichte dabei erst die Möglichkeit, sich seiner selbst zu vergewissern und eine fundierte Meinung über die Gesellschaft zu bilden. So leistet das Haus der Geschichte einen wertvollen Kulturbeitrag in unserer Demokratie, der Diskussionen fördert, menschliche Widersprüche toleriert und durch deren erlebte Perspektivenvielfalt eigenes Denken ermöglicht und so zur langfristigen Mitgestaltung befähigt.

Lust auf eine Tour durchs Regierungsviertel?

Vor einer Führung durchs Haus der Geschichte macht es Sinn, sich einmal kurzweilig das ➤Regierungsviertel auf der anderen Straßenseite zeigen zu lassen während einer Stadtführung! Bonn in seiner einstigen Hauptstadtfunktion wird so vom Allgemeinen zum Speziellen wunderbar erfahrbar und es entsteht ein perfekter fließender Übergang!

© Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland / Axel Thünker. Bildnachweis: Martin Magunia: Titel, S. 2/3, 8-15 Haus der Geschichte / Axel Thünker: S. 4-7 Entwurf: Claudia Grotefendt Illustrationen: Peter Zickermann Bielefeld 5/2018